우리는 무엇을 남길 것인가 – 데이터, 사랑, 그리고 윤회에 대하여

1. 아이의 그림을 버릴 것인가, 남길 것인가

얼마 전 학부모들과 저녁자리를 하다 흥미로운 대화를 나눴다.

어린이집이나 유치원에서 아이들이 만든 그림과 작품들을

아이들이 클 때까지 모두 보존해 물려주자는 부모와,

현실적으로 집에 무한히 둘 수 없으니 아이들이 알아채지 못할 때

조금씩 정리하자는 부모의 의견이 갈렸다.

누가 옳고 그르다기보다는,

이 질문은 사랑을 어떻게 남길 것인가에 대한 방식의 차이처럼 보였다.

어떤 부모는 아이의 시간을 ‘물질’에 담아 보존하려 하고,

어떤 부모는 아이의 성장을 ‘기억과 이야기’ 속에 남기려 한다.

자연을 떠올려 보면,

생명은 자신의 모든 세포를 영구 보존하지 않는다.

낙엽은 썩어 흙이 되고, 개체는 사라지지만 종과 패턴은 남는다.

아이의 모든 그림을 남기지 않아도

아이의 성장 방식, 웃던 순간, 시도하던 태도는

사진 한 장, 이야기 하나로 충분히 전해질 수 있다.

이때 중요한 건 보존이 아니라 선택이다.

2. 그 사람의 무의식을 알고 싶다면, 그의 알고리즘을 보라

요즘 이런 말이 있다.

“그 사람의 무의식을 보고 싶다면, 그 사람이 보는 유튜브와 인스타그램 알고리즘을 보라.”

우리는 다른 사람에게는

나의 취향, 반복되는 관심사, 은밀한 호기심을 숨기려 하면서도

글로벌 기업의 알고리즘에는 그 흔적을 거의 무방비로 남긴다.

왜일까.

아마도 사람은 나를 판단할 것 같고,

시스템은 판단하지 않을 것처럼 느껴지기 때문일 것이다.

하지만 실제로는 반대에 가깝다.

사람은 잠깐 보고 잊지만,

알고리즘은 패턴을 축적한다.

우리는 지금 처음으로

자신의 무의식을 외주 관리하는 시대를 살고 있는지도 모른다.

내가 무엇을 좋아하고, 무엇을 두려워하며, 무엇에 끌리는지

그 기록은 나보다 더 정확하게 어딘가에 남아 있다.

이 사실은 불편하지만, 동시에 묻지 않을 수 없다.

나는 과연 어떤 패턴을 세상에 남기고 있는가?

3. 내가 죽은 뒤, 내 데이터는 누구를 위한 것일까

문득 이런 질문도 들었다.

내가 죽었을 때 내 컴퓨터와 휴대폰 안에 있는 수많은 데이터들은

과연 남은 가족에게 의미가 있을까.

우리는 살아 있는 동안

온갖 파일, 프로그램, 미완성 프로젝트, 실수의 흔적들을 쌓아 간다.

하지만 가족이 정말 원하는 것은

내가 쓰던 모든 파일일까, 아니면 내가 어떤 사람이었는지에 대한

‘정리된 얼굴’일까.

사람이 죽을 때 육신을 화장하듯,

디지털 흔적에도 정리가 필요하지 않을까.

이건 떳떳함이나 숨김의 문제가 아니라

존엄의 문제에 가깝다.

사라지는 순간까지도, 나는 어떤 모습으로 기억되고 싶은가.

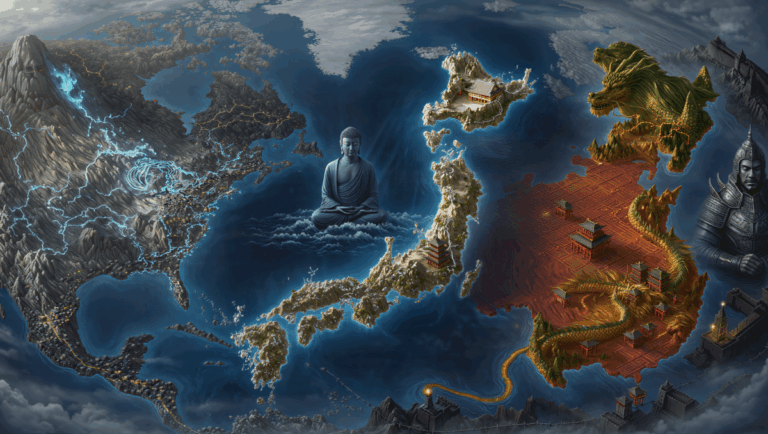

4. 데이터 윤회라는 관점

오늘의 세 가지 이야기를 하나로 묶으면

이런 생각에 이른다.

데이터도 생명처럼 태어나고, 넘쳐나고, 사라지고, 환원된다.

모든 데이터를 보존할 필요는 없다.

그 대신 의미 있는 패턴을 남기는 것이 중요하다.

파일의 삭제는 죽음이 아니라 환원이고,

하드디스크는 지구와 닮아 있다.

개체는 사라지지만, 방향과 흔적은 다음 층으로 이어진다.

인간도 마찬가지다.

영생은 없지만,

질문과 태도와 사고의 방식은 누군가에게 전해질 수 있다.

어쩌면 우리가 남길 수 있는 가장 강력한 유산은

정답이 아니라 질문의 형태일지도 모른다.

5. 남김에 대한 조용한 질문

그래서 나는 요즘 스스로에게 묻는다.

내가 사라진 뒤에도

누군가가 이 질문만은 떠올려 줬으면 좋겠다는 것이 있을까?

아이의 그림을 남길지 말지,

알고리즘에 무엇을 맡길지,

데이터를 어떻게 정리할지에 대한 선택은

결국 같은 질문으로 돌아온다.

무엇을 붙잡고, 무엇을 흘려보낼 것인가.

오늘은 답을 내리지 않아도 된다.

다만 이 질문을 손에서 놓지 않는 것,

그 자체가 이미 하나의 의미 있는 패턴일지도 모르겠다.